石油たんぱく

「石油たんぱく」の場合

こんなことも、ありました。

◎ まず、石油タンパクの説明からいたします。

石油タンパは、「微生物蛋白」とも呼ばれ、石油精製の中間品である「ノルマルパラフィン」を主原料として、これに微生物(酵母菌)の力を借りて工業的に製造する「タンパク質」の事です。

簡単に言いますと

「ある酵母菌が石油の成分のノルマルパラフィンを食べて増えます。その菌体の6割はタンパク質であり、家畜の飼料にできるもの。

さらにタンパク質だけ取り出せば、人工肉に加工できるもの。」

ということです。

この製造技術はイギリスのブリティシュ・ペトロリアム(BP) 社が開発しました。

昭和38年(1963 年)の第6回世界石油会議で「石油を主原料とする微生物菌体蛋白の試作」を発表したものです。

石油精製時の副産物であるノルマルパラフィンの有効利用の方法として、また主要な栄養源である蛋白質の安定的な供給源(ただし、家畜への飼料用)として大いに期待されました。

以来、“石油からビフテキの時代”というキャッチフレーズを生み、未来のタンパク質として脚光を浴び、国際的な研究開発競争が続きました。

日本の企業は、それを改良し、栄養源として重要なタンパク質の安定的な供給源(ただし、家畜の飼料用)として工業化しようとしたものなのです。

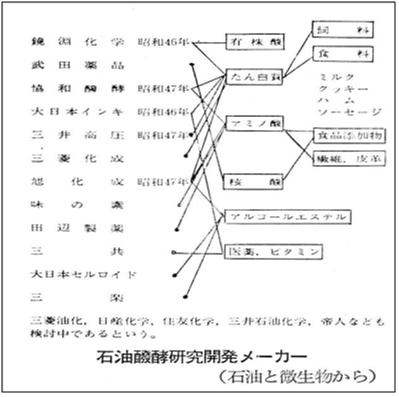

鐘淵化学と大日本インキが企業化計画を発表し、協和醗酵はBP社と技術提携し、旭化成や三井東圧なども続々と企業化計画を推進していきました。

出光石油も研究をしていました。

当時の研究者の思いが残っています。

「技術(石油たんぱくを含めいろんな)が、利益に変わらない。

確かに研究者として、多くの技術は生みだしてきた。

だがその技術が、商品にならない。

「自分の研究が、カタチになるのを見たい。そして世の中の役に立ちたい。」 と。

日本は、昭和44年(1969 年)頃までは、世界の流れに沿って製品化への道を歩んでいました。

ところが、反対運動が起こります。

「石油蛋白」の食品としての安全性への疑問を提起した新聞記事をきっかけに強力な反対運動が起こり、 結果的に、政府が国内における「石油蛋白」の製造を禁止しただけではなく、その技術の外国への輸出(移転)をも禁止するという措置をとったというものです。

◎ では、その経過をみてみましょう。

はじめは、昭和44年(1969 年)8 月 25 日の朝日新聞夕刊

○ 問題を提起したマスコミの論調その記事の概要は以下のとおりです。

主見出し 「石油蛋白に“待った”厚生省」

副見出し 「未来の食品」、「安全テスト不十分」、「発ガン物混入の恐れ」

その記事は、微生物蛋白の食品としての安全性に強い疑問を投げかけたのです。

この記事を契機として関係省庁の規制が強まります。

さらに昭和 47 年(1972 年)11 月 25 日の朝日新聞朝刊

○ 再び「石油蛋白」 の安全性の問題を提起しています。

その記事の概要は以下のとおりです。

主見出し 「石油タンパクは本当に安全か」

副見出し 「認可を前に疑問点を洗う」、「十分なテスト必要:開発、企業ペースで進む」など

反対ムードに流されて客観的ではなかったと言えるものでした。

これを契機として、主婦を中心として消費者の反対運動が強力に展開されます。・

この問題は国会でも取り上げられるなどの経過を経て、昭和53年(1978年)には

・ 企業の事業認可の取り消し、

・ さらに外国への技術輸出の禁止

という結果となって一応の決着をみたのでした。

以上の経過につて考えてみましょう。

この問題には以下のよう3つのレベルにおける課題があったと考えられています。

① 食糧に関する新しい蛋白源として、その工業化を大規模に実施することの是非の問題

(食糧資源需給上の問題=この問題の過程を通じて大きくは取り上げられなかった問題)

② 企業ばかりではなく、公的なあるいは国際的な機関が慎重にチェックして出した“安全宣言”に対抗するために出された「非科学的な情報(デマ情報)」のひとり歩きと、それを支えた企業・官庁不信感の問題

・ 科学的根拠の客観的な取り扱いの欠如とカウンター・コミュニケーションの欠如に関する問題

・ 企業による過去の公害事件や抗議者への対応の不誠実さに対する反感に根差す不信感(この問題を通じて最も強く表面に現れた要素です。)

③ 食糧はあくまでも自然のものが良いのであって、たとえ「石油蛋白」が科学的には安全なものであっても、このような工業製品を食糧とすること自体が望ましくないとする考え方

・ 科学技術に対する最も本質的な問題でありながら、理性的な問題としてよりも感情的な問題として現れた問題(かなり表面には出たが、この考え方の科学的な本質にまで立ち入って深くは検討されなかった問題)

◎ 「微生物蛋白」の工業的開発の動機について

開発者にとって動機は、石油精製過程で大量に産出される副産物のひとつである

ノルマルパラフィンの有効活用であった。

たまたまバイオ技術の一種である微生物の発酵力を利用することにより、重要な食糧資源である純度の高いタンパク質を安定的かつ大量に合成・供給できることが可能になったのであり、この技術の実用化はまさに一石二鳥の画期的なできごとであったのでした。

安全性については、純粋な(一定の管理された条件の下で生産された)「石油蛋白」は食糧として摂取されても、栄養的・生理的に無害であるということが科学技術の世界では広く認められていたのでした。0

◎ 「石油蛋白」の工業化に反対した人々の「安全性」に関する意識について

「石油蛋白」の工業化に反対した人々の運動は非常に激しいものであった。この激しさの背景には、「石油蛋白」の「安全性」自体に対する強い疑念もあったが、さらにその背後には昭和

40 年代に数多く起こった「公害問題」に対する高い関心と、その過程で強まった企業や関係官庁に対する強固な不信感が存在しており、これらの要因がいっそう反対運動を激しいものにしたことも否定できないものでした。

○ 具体的な発言 (主張)について

1 大衆レベルで反対運動を起こした人々の意識と論理について

昭和 47 年 11 月 25 日の朝日新聞による解説記事以降、「微生物タンパク」に対する反対運動は大きなうねりとなって高まって行ったわけです。

その反対運動の中心となったのは、消費者運動の一環として「食品添加物や食物の残留農薬、家畜用の抗生物質、飼料などの問題」を勉強していた主婦を中心とする人々でありました。

東京杉並区と世田谷区の主婦たちは、石油タンパクの突如の出現に抗議し、反対運動に起ち上がり、草の根運動は野火のように広がりました。

昭和 48 年 1 月には「石油タンパクの禁止を求める連絡会」(以下、「石禁連」と略称する)が結成されます。

さっそく石禁連は、石油タンパクの社会的役割に対して疑問を提示し、かつ食品衛生調査会の安全宣言に異議を申し立てました。

そのときのある指導者は次のように語っています。

① 「新しいタンパク質ができて、有害らしいのに早くも市場に出るという情報を(朝日新聞の方から)教えて下さったのです。

パンやビスケットの中にそのタンパク質を大量に入れるということでした。

しかも、一番の用途は子どもたちの給食だというのです。」

⇒ 微生物蛋白を「パンやビスケットに入れる」とか、「子どもたちの給食に」などと

いうことは、実際には案としても浮上したことはない。

あくまで動物の飼料用にということで日本では開発が進められようとしていただ

けであった。

ところが「子どもたちの口にそれがすぐ入る」というような情報が母親たちに流され

た。

② 「厚生省に問い合わせに行ったのですが、係官の態度はひどいものでした。簡単に言って、素人は黙っていろ、専門家をなぜ信用しないのか、というふうなのです。要するに門前払いでした。

それで私達は本当に怒ってしまったのです。」

⇒ これは朝日新聞に解説記事が出てから、4日後のことだった。そして、このような取り

扱いがさらにその後の反対運動を一層高める一因になったのである。

③ 「私たちは『その時点』で『法律的』にまた『科学的』に徹底した反対運動を進めていこうと決心したのです。」

⇒ 「その時点」とは、

厚生省が昭和 47 年 12 月 15 日に、それまでの2年にわたる調査

にもとづき「微生物蛋白の安全宣言」を出したことを指します。

具体的には鐘淵化学と大日本インキ化学に対する微生物蛋白生産開始の認可を意味

していた。

厚生省は食品衛生調査会に石油タンパク特別部会を設け、毒性試験などに関して22項目の安全基準を作成した。そして公式見解として、<安全基準>に照らし、飼料として安全であると発表しました。

⇒ 「法律的に」という言葉は、

年が明けて間もなく、厚生大臣に対して食品衛生法にもとづく「微生物蛋白」の製造

などの禁止申し立てを起こしたことにより実行されました。

⇒ 「科学的に」という言葉については、

反対運動団体に対して厚生省及び関係企業から科学的な説明が行われた。

それに対する反応は、下記のとおりです。

◇ 反対運動代表者の話:

「ご説明はよく分かりました。安全と思われることもよく分かりました。

・・・・でも、いやなものは、いやなんです」

「企業の担当の方にはとても気の毒なことをしたと思っているんです。私たちは当時、鐘淵化学にとても怒っていたんです。大日本インキ化学と一緒に「石油蛋白」生産の許可を得た鐘淵の社長が『安全性は120%保証する』なんて発言したのです。

神様でさえ 100%しか保証できないものを120%なんて、神に対する冒涜です。そんな考えの人に任せておけないと思いました。」

以上のことから、問題は明らかに、微生物蛋白の科学的な「安全性」の追求を超えて、

企業不信が前面に広がっており、

科学論議に耳を傾けることをも許さなくなっていたのでした。・

2 厚生省担当課長(当時)の話について

「私の手元には、当時、微生物蛋白の安全性についての資料が1000 ページ以上もありま

した。しかし、その大半は病理学のテスト結果など難解な数字や統計でした。専門家でない

人が読んでも意味はつかみにくい。

そこでだれにもわかるように資料を取捨選択して“省略”し、やさしい言葉におきかえて消

費者代表に渡したんです。すると、省略したことは証拠の不当な隠匿だと抗議されました。企業と癒着しているとも非難されました。・・・・」

「その後、手持ちの資料は国会を通じてすべて公表しました。するとこんどは

『どうせ企業側の資料じゃないか』と非難されました。

しかし、企業にしても複数の独立した研究機関に依頼してきちんとしたテストを受けているわけです。企業の力でごまかしがきくような類ではありません。

でも、消費者の方々は研究の結果そのものをとにかく信用しない。

そうなると私たちもお手上げでした。」

◎ この「微生物蛋白」の製造の認可に対する国内の問題の決着について

昭和 48 年(1973 年)2 月に

政府によりその製品化中止が決定したことにより決着しました。

その後 2 月後半には鐘淵化学も大日本インキ化学も「微生物蛋白」の企業化延期を決定しました。

「社会が納得するまで」という科学とは関係のない説明がつけられていました。

当時、数社が飼料原料としての石油酵母の開発に着手していましたが、国の安全宣言があったにもかかわらず、開発途中だった事業を昭和48年に廃止したのです。

このようなことが引き金となり、「飼料の品質改善に関する法律」が改正され、

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(飼料安全法)が昭和51年に施行され、養魚飼料にも公定規格が設定されました。

こうして、夢の酵母、新しい時代のタンパク質と考えられた石油蛋白は、線香花火のように

少し華やいで、我が国では、永遠に消えてしまいました

◎ 以上のケースから考えさせられること。

① 企業 ・官庁・消費者・マスコミ・政治家などが、この問題をめぐって、自分の立場に有利な情報・自分の考え方に一致している情報だけを利用して行動していることである。

② 意識的にあるいは無意識的に自分達の思い込みで突っ走ったと思われる点である。

③ そして、最も重要な事は、「石油蛋白」を生産する現場、「石油蛋白」そのもの(現物)を実地に見る、あるいは見せるということが当事者の双方に少しも重要視されなかったということである。

④ この問題にかかわった「生活者(消費者)」、「組織(企業)」、「科学者・技術者」は相互に異なった土俵の上でそれぞれ自己中心的に行動し、最後まで共通の土俵に上がれなかったということである。

⑤ 「科学者・技術者」がTPOに応じて「生活者」等に体系的で客観的な科学技術情報を提供できるコミュニケーション・ルートを社会的に準備しておくことの重要性が感じられることである。

以 上

| 石油も元は、生物。化石資源。 太古の生き物の死がいの石油が、微生物の餌(栄養源)となって、微生物(酵母菌)の身体(細胞)となっても不思議ではありませんね。 |

|---|