1 46通知について調べてみました。まず、「豆腐をアメリカに広めた男」から

きっかけは、森永乳業が作った10カ月保存できる画期的な豆腐商品の営業人生の実話を

NHKで見たことです。

話は、その営業マンが、アメリカでの営業の命を受け、単身乗り込むことから始まります。

そして、幾人もの成功者が経験したことと同じように、苦悩し、汗し、幾多の壁の乗り越え、当時アメリカで無名の「豆腐」を、

健康食品の代表にするまで広く定着させたものです。

では、なぜ、アメリカで勝負しなければならなかったのでしょうか・・・

1979年、森永乳業は、牛乳の常温可能牛乳パックの技術を利用して「無菌充填豆腐」の開発に成功し、

10ヶ月間の長期保存がきく豆腐を作り上げました。

しかし、販売しようとした時、大きな壁が現れます。

「中小企業事業分野調整法」です。

この法律は、中小企業が多い業界に大企業が参入し、あるいは既に参入していても業容を拡大しようとした場合に、

中小企業がクレームをすることによって大企業の動きを事実上、ストップできるという法律です。

国はこの法律を基に、町の小さな豆腐屋さんを守るために、この無菌充填豆腐の国内販売を禁止にしました。

これによって森永乳業は、豆腐業界に参入することができず、同社はやむなくアメリカに販路を求めたという訳です。

ちなみに、打開策としてアメリカでの販売を提案した営業マン本人が、上記のアメリカで成功したその人です。

参考に同様の規制として

○ 大手の不動産業者が中古住宅斡旋業に、

○ パルプ会社がダンボール会社に

などの事例において大企業の進出を抑制し、中小企業の経営の安定と消費者の利益の保護を目的としたものがあります。

日本の社会には同様のことは、よくあります。

例えすばらしい物であっても、信頼性や秩序を守るために制限がかけられています。

2 私たちが手にしているガンマーリノレン酸に目を向けてみました。

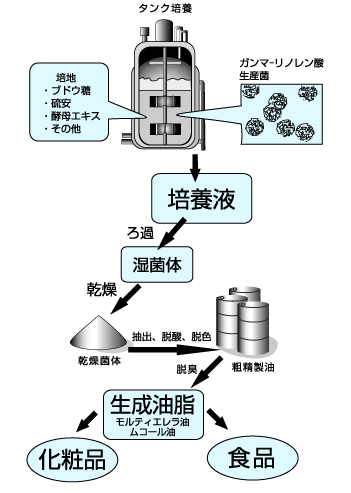

出光興産が量産化に成功したガンマーリノレン酸も、似たようなことが言えます。

みなさん、よくご存じのことですが、

1984年に当時の通産省の工業技術院化学技術研究所がガンマーリノレン酸生産技術の特許を民間企業へ開示します。

出光興産の他に明治製菓、キリンビール、資生堂、など11社が試みました。

1986年に出光興産(出光石油科学㈱)が工業化に成功します。世界で一社だけです。

ガンマーリノレン酸の体に対する有用性は、当時の通産省や工業化に取り組んだ各企業は認識していたことなので、

出光興産は、病気で苦しむ人々の役に立てばと医薬品として世に出すことを考えました。

しかし、そこにはさまざまな壁が存在しました。

まず、ガンマーリノレン酸は、「薬」として許可されず、「健康食品、機能性食品、サプリノメント」のひとつとして「食品」に

分類されました。

その結果、基本的には薬事法の規制対象外となります。

つまり、これらの食品は法的に許可された部分(健康増進・健康維持)であれば広告して構わないことになります。

しかし、これら食品が、医薬品と同等又は同等以上の効果(治す。予防する。薬がいらなくなる。など)があると表現すると薬事法に

引っかかることになるので注意する必要があります。

つまり、薬事法は対象の商品、(例えば食品としての「ガンマーリノレン酸」)が、

医薬品の世界に入り込む・・・言い換えると『効果、効能』を表現すると無承認無許可医薬品と捉えられ、

薬事法に抵触し指導・取締りの対象となります。

そして「食品」などの無承認無許可医薬品の指導取締りについて出されたのが、

「46通知」というものです。

昭和46年に出された「厚生省薬務局長通知」です。

通知が出された背景は、次のとおりです。

ノーベル賞科学者であるアメリカ人のライナス・ポーリング博士が取り組んだ「メガビタミンC研究」は、

1970年(昭和45年)に『ビタミンCと感冒』、そして『癌とビタミンC』の二つの著作が発表されて世界的な大ブームを起こしました。

ちなみに、このビタミンCの多量取得は、治療効果はなく、有害であることが後に分かっています。

しかし、当時ビタミンブームで火がついた健康食品市場は、医薬品を標榜(公然と表す)するような販売方法が出回り、

高額な健康食品が『雨後のたけのこ』のように現れてきました。

つまり「これを飲めば特定部位や病気が治る」と言った宣伝文句が乱発されたのです。

残念ながらエビデンス(科学的根拠)がないにも拘らず「癌が治る」などの触れ込みで販売し、それを病気になった患者さんたちの多くが、

藁をもつかむ思いで高額商品を購入するという事態が発生したのです。

厚生省は『46通知』を出し、薬事法における取り締まりのガイドラインとして、医薬品と食品の区分を明文化したのです。

そこでは、次のように書かれています。

・・・まず、現状では、人が口の中に入れる食べ物において

例え薬品の性質を有するものであったとしても医薬品の効果があるということを表示することはできません。

もし医薬品の効果があることを表示してしまうと、その商品は無承認の医薬品としても扱いを受けて薬事法に違反してしまうからです。

46(よんろく)通知において食品に表示することができない医薬品の範囲の基準は、

| ① 病気の治療、予防に関すること | 「○○を食べればガンが消える。」 「ガンになりにくい。」 |

| ② 身体の増強に関すること | 「○○で体力増強」 |

| ③ 医薬品としての効果があると 思わせること | 「○○で医者いらず」 |

の3つがあります。

しかし、野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物は、薬事法の適用を受けません。

誰が見ても明らかな食品であればそれを医薬品と誤解する人はいないからです。

医薬品ではないので、効能を述べても薬事法違反とはならないのです。

(消費者は食べ物だと分かった上での話ということです。)

ただし、明らか食品においても避けるべきは、オーバートークです。

明らか食品であれば薬事法違反にはなりませんが、効果表現がオーバートークだと

景表法違反(嘘偽りや誇大した表現)となります。

例えば、「これで血糖値が下がる」「これで快眠できる」といった表現は余程の根拠がなければオーバートークになってしまいます。

他方、非言い切り型はオーバートークになりにくいです。

例えば、

「これで血糖値が下がったという体験談を二十通近くいただいています」とか

「△△研究所が快眠効果があるという研究成果を発表しています」

という表現は、その中身が真実であればオーバートークとは言えません。

3 これからの社会情勢として

政府は、「セルフケア・セルフメディケーション」、つまり消費者が自分の責任で健康を維持することを推進する方針を立てました。

それは、病気になってから使用する「薬」の他に、健康維持のための「食品等(無承認無許可医薬品)」の必要性が増すことになっていくことを

意味しているのかもしれません。

なにはともあれ、食べ物は、体と生きていくことと一体のものであり、食べ物が健康に関係するというよりも

当然に必要とするものと言えます。